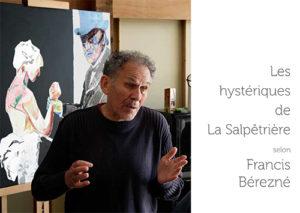

Les Hystériques

Les Hystériques

de la Salpêtrière

selon

Francis Bérezné

catalogue raisonné sur cette partie du travail de Francis Bérezné (au format pdf).

Ma recherche fait un bond, ma mélancolie est mise en déroute, enfin presque, ne jurons de rien, le jour où je comprends comment photographier le reflet de mon visage dans le bol de café que je bois le matin ou plutôt que je ne bois plus, rien qu’une tasse, c’est plus sage, réalisant une série de photos qui me permet ensuite de peindre des autoportraits dans le miroir d’un bol de café.

(…)

Il n’y a pas si longtemps, heureux de vivre à la campagne, d’être libéré du poids de la mélancolie, en rêvassant à partir du désordre qui s’accumule sur ma table, c’est criant, comment n’y ai-je pas pensé avant, le bol de café jouant le rôle d’un miroir, il suffit que je me penche sur mon bol, que je place un objectif en face de moi sous l’angle de vue convenable pour que mon appareil enregistre mon reflet dans une petite mare de café, mes deux mains autour, renouant ainsi avec un de mes thèmes préférés, le visage et la main, mieux même, associant l’image du visage dans le miroir et la présence des deux mains, renouvelant le dialogue, combien efficace, du miroir et de la réalité.

En outre, je me rends compte qu’en me peignant dans une situation dont l’évidence échappe le plus souvent à l’attention de celui qui boit un bol de café, j’invite le spectateur à prendre ma place pour s’amuser de la petite fiction que je lui soumets. Il en va ainsi de toute peinture, celui qui la regarde adopte le regard du peintre, mais ici, de la façon dont je donne à voir mon tableau, le spectateur ne peut ignorer qu’il se trouve à la place d’un autre. En l’occurrence cet autre est un Narcisse ordinaire qui se regarde dans un bol de café, la scène a lieu sur n’importe quelle table de cuisine, le miroir n’est pas fixé au mur mais posé sur une toile cirée.

Mes bols de café qui se rident à l’envi des reflets de mon visage, aucune galerie ne s’est encore risquée à les exposer, à les boire. Eh bien, je m’en fous.

En revenant à la raison, 2009

…mais oui, c’est un délice, je ne me prends plus pour un fou. Ça vient sûrement de ce pays tranquille, de la mer, là-bas, à vingt minutes de marche, de ma maison, une minuscule maison de pêcheur, ou de ramasseur de poireaux, un toit à la hauteur de mon attente, et d’un grand désespoir. Lorsque je mets ce toit de tuiles rouges sur ma tête, la vie ne se montre pas souvent rose.

(…)

Au début, je dors dans un grenier glacial, mal isolé, poussiéreux et plein de toiles d’araignées, mais sans blouse blanche qui fait sa ronde à minuit pour balayer devant elle nos rêves avec sa torche électrique. Et très vite, pour rompre la solitude qui me pèse quand le ciel reste gris trop longtemps, je vais offrir mes services à l’école communale, où il fait chaud. Avec l’accord de la directrice, et de l’instituteur, en sa présence, je donne le cours d’arts plastiques aux écoliers. Nous réussissons à peindre, à dessiner métaphoriquement, moi dans mon atelier, les enfants à l’école. S’il arrive que la théorie se montre hésitante, fantaisiste, toute personnelle, ayant trouvé joliment drôle que métaphore veuille dire en grec, après la lumière, les applications de la théorie, elles, emportent toutes les convictions. Comme quoi une théorie fausse peut s’appliquer correctement. Je leur fais voir comment le visage est aussi un paysage, le corps une géographie, nous regardons les arbres, les nuages, ce qu’ils ont de fabuleux. Avec enthousiasme, sages comme des images, par petits groupes, ils se portraiturent, s’autoportraiturent, aventurent des bonshommes sur des cartes routières, peinturlurent à l’envi des feuillages, barbouillent les aléas du ciel, reproduisent, aussi fidèlement que possible, l’église du village. Je leur parle des peintres que j’aime, qui m’inspirent, livres de reproductions, textes en main. Nous allons voir des expositions au Musée de Coutances. Je m’instruis et je m’amuse, rattrapé après trois ans de bénévolat par l’argent, par la stupidité des bureaucrates, empêché d’enseigner plus longtemps, parce que personne, tranche l’inspecteur d’académie, n’a le droit de remplacer l’instituteur pour le cours hebdomadaire d’arts plastiques. Désormais, les jours de ciel trop bas, je ronge mon frein.

Peu de temps après la rentrée, je rencontre le père d’une de mes petites élèves, qui me raconte en hochant la tête que sa fille a une nouvelle institutrice. La petite a ramené de l’école un coquetier en bois recouvert de pâte à sel. Certes, rien n’est plus beau que les travaux manuels, pensons-nous en silence, mais quand même…

De semaine en semaine, nous avons étudié la métaphore, nous aurions pu aborder la question du mimétisme. Dommage.

…

C’est que ne me supportant plus, ne supportant plus l’angoisse qui me prenait par surprise, ou qui montait sans que je sache comment ni quand ça allait finir, je me blessais légèrement, de façon répétitive, un peu plus chaque semaine dans le seul but d’avoir un corps enfin, dans l’espoir que ça s’arrête. Évidemment le mal ne faisant qu’empirer, un matin j’avais avalé une quantité importante de neuroleptique, un passage à l’acte qui n’a eu d’autre effet qu’une violente colique, de me plonger dans une confusion telle que je m’agitais en tous sens, marchant, courant de tous côtés, chiant sous moi sans en avoir conscience, bafouillant d’obscurs propos, proclamant des augures funèbres que j’avais oubliés aussitôt. Transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche, fort heureusement accompagné par mon amie, je fus examiné rapidement, puis renvoyé dans mes pénates avec deux trois comprimés d’un anxiolithique puissant, bénissant le ciel, les dieux, mon amie et la situation déplorable où se trouve la psychiatrie de m’épargner un internement qui n’aurait pas manqué de se produire autrefois, quand il y avait pléthore de lits et de soignants. Du moins j’ai attribué à cette misère hospitalière de n’être pas enfermé à double tour sur le champ.

Soulagé d’avoir échappé au pire à mes yeux, réconforté par les deux trois jours que j’ai passé au lit, au chaud, dorloté, entouré de bonnes paroles, j’ai pu envisager l’avenir sous un autre jour que de descendre toujours plus bas dans les gouffres de la mélancolie. Devant mes bonnes dispositions, ou mes bonnes intentions, ou mes bonnes résolutions, mon amie, qui jugeait que l’air de Paris ne me valait plus rien, que notre couple battait trop sérieusement de l’aile pour vivre avec moi plus longtemps, que ma folie l’entraînait elle aussi sur les chemins de la dépression, m’envoya me reposer dans une minuscule maison que j’ai en Normandie, prenant sur elle de me laisser seul à la campagne avec mes démons. Quel privilège donc de me retrouver avec eux en tête à tête sur les routes encaissées de Normandie, quel joie de regarder avec leurs yeux ébahis de tant de beauté la mer, les dunes, l’horizon. Car si j’avais gardé pour un temps la compagnie de mes démons auxquels je tenais plus qu’à tout, j’avais cessé de voir des fantômes qui ne se manifestent à moi qu’en ville, et surtout à Paris. Certes j’étais encore habité par le délire mais dans ce pays lénifiant il commençait à s’apaiser par moments, mes angoisses aussi, je percevais de m’intéresser aux herbes folles sur le bord des fossés comme un signe de bon augure. Pour faire résonner un autre écho que celui de mon mal-être, je voudrais restituer cette jouissance qui m’envahissait de sentir le délire, la folie se retirer de moi dès que je me suis un peu habitué à la vie de la campagne, une eau mauvaise qui s’évacuait après la crue, sans avoir fait trop de dégâts ni laissé derrière elle des tonnes de boues. Au petit matin, en promenade jusqu’au bistrot du village pour y prendre mon café, tandis que je scrutais le jour naissant, la tête pleine de la lumière froide des aurores d’hiver quand elle dessine les arbres, leur squelette en contre-jour, qu’elle annonce la forme des nuages, qu’elle sort les prés et les granges de l’ombre, je révisais comme une étrange leçon de vie, une manière insolite de penser, les pensées délirantes de la veille ou de l’avant-veille auxquelles je ne croyais déjà plus. Ah oui, me disais-je, hier tu étais bien fou, ignorant que je le restais encore pour une grande part, mais ainsi lancé vers de nouvelles et si belles aventures que je ne doutais pas un instant de soigner tout à fait ma mélancolie.

Car il fallait guérir, c’était d’une certaine façon une question de vie ou de mort. Je ne pouvais plus traîner ma vie dans les labyrinthes de la mémoire avec à fleur de tête le souvenir des couloirs d’hôpital, des humiliations passées, des violences subies, des hontes meurtrières, souvent l’esprit perdu dans les hautes sphères de l’excitation maniaque mais les pieds dans la merde, et toujours retomber plus bas que terre happé par l’humeur noire de la mélancolie. Je ne voulais plus trembler qu’on me jette à la rue parce que devenu invivable, frémir de terreur qu’on m’interne malgré moi, hurler presque toutes les nuits à cause de cauchemars qui me voyaient disparaître dans la foule anonyme des fous. Il fallait que ça cesse, trouver une saine allure de croisière, reprendre pied, donner forme au chaos des pensées, des sentiments, vivre un quotidien enfin à ma taille. Ma petite maison en Normandie, et la Normandie est faite pour les petites maisons, m’a offert ça et plus encore. Quand je dis maison, je parle aussi de ceux qui m’ont encouragé, aidé à rebâtir la ruine qu’elle était devenue, ses murs chancelants, son toit éventré, sa charpente en charpie, mangée par les vers et la pluie. En effet, je sais maintenant ce que veut dire avoir un toit, sans l’avoir tout à fait choisi, mais acheté un peu à l’aveuglette pour la bonne raison que la mer se trouve à vingt minutes de marche, que les plages de sable fin s’étendent à perte de vue, qu’elles sont désertes le plus souvent, qu’au moment des marées la mer recule de plusieurs kilomètres découvrant une plaine où les gens de la côte pour cultiver les moules dressent des alignements de pieux tous armurés d’un étui de coquilles noires, et je me réjouissais de voir ma maison si petite que j’allais pouvoir la reconstruire sans faire appel à d’autres mains. Pour une bouchée de pain un ami avait organisé la chose, il n’avait pas eu de mal à me convaincre qu’une maison à la campagne me serait très utile car mes économies ne m’auraient pas permis d’acquérir quoique ce soit dans la région parisienne. Enfin, depuis longtemps mon souhait le plus vif était d’avoir un atelier. Un cellier en face de la maison, tout aussi minuscule, en ruine lui aussi, ferait un jour, je l’espérais vaguement sans trop y croire, un atelier très convenable. De toute évidence une maison à ma taille, à la mesure de mes espoirs, à la hauteur de mon désespoir aussi, car la vie alors ne se montrait pas toujours rose.

(…)

Car ce retour à la raison, je le tiens aussi d’un pays où je me sens bien. Dès lors, me battre les flancs pour donner à voir des figures qui frapperont d’autant mieux les mémoires qu’elles seront terrifiantes, ou sanglantes, quand au lever du jour le ciel se rosit se bleuit de jaune orangé, s’enflamme puis s’apaise, interroger en moi la cruauté qui sied si bien aux hommes pour mieux dire ma vérité au scalpel alors que revenant tranquillement du village je m’extrais mollement d’un édredon de nuages pour me pencher dix minutes sur la question de mon poële à bois, un Godin, combustion lente, ça chauffe jour et nuit, le luxe ! comment serait-ce possible, et pourquoi ? Loin de moi l’idée qu’il ne faut dire que de belles choses parce que le monde serait naturellement bon et beau, ou au contraire si laid qu’il ne faut pas contribuer à l’enlaidir encore, mais peindre la misère, l’horreur passée, présente, à venir, ne saurait venir ni d’un choix ni d’une décision arbitraire, à moins de vouloir exploiter un fonds de commerce. Or ma pente naturelle aujourd’hui me pousse vers une peinture plus sereine, sensuelle, charnelle, encore empreinte de mélancolie certes, mais d’une mélancolie de bonne compagnie qui vient de la mer, grise, verte, bleue, étale, de plomb liquide, qui meurt et renaît avec chaque marée. Si je ne suis pas de ceux qui guérissent leur vague à l’âme par la lecture de livres tristes, je me console avec des musiques nostalgiques, souvent je soigne mon angoisse en fréquentant assidument le bord de mer. L’autre jour, pour sortir d’une rêverie qui commençait à prendre une tournure inquiétante, menaçante, je suis allé marcher sur la plage le long d’une mer déchaînée, menaçante elle aussi. La plage était déserte, la tempête faisait rage, le vent si fort qu’il m’entravait, me déportait, me bousculait, les embruns et la pluie me cinglant le visage j’étais aveuglé, trempé, abasourdi mais calmé, heureux. Mieux qu’après un bain chaud, je déteste les bains qu’ils soient de baignoire ou de mer, je suis rentré lavé de mon angoisse, de ma peur.

En réagissant de cette façon aux éléments en colère, je retrouvais quelque chose des émotions de mon enfance, mais à quoi, à qui donc pourrais-je rester fidèle, solitaire comme je suis, sinon à mon enfance ? il y a-t-il fidélité qui soit plus nécessaire ? Pour sortir de temps en temps de mon atelier, pour rompre une solitude qui me pèse certains jour d’hiver quand le ciel se tend d’un calque uniformément gris durant toute la semaine, j’étais allé proposer mes services à l’école communale du coin pour y donner des cours de dessin et de peinture aux écoliers. Trois années de suite nous avons travaillé sur la métaphore, et à force de leur en parler j’ai creusé moi aussi la question. Je crois que nous avons réussi à peindre, à dessiner métaphoriquement, moi dans mon atelier, les enfants à l’école. S’il arrivait que la théorie fut hésitante, fantaisiste, toute personnelle, par exemple ayant trouvé joliment drôle que métaphore voulût dire en grec « après la lumière », les applications de la théorie, elles, ont convaincu tout le monde, comme quoi une théorie fausse peut s’appliquer correctement. Je leur ai fait voir un paysage dans un visage, une expression dans un feuillage, un monde dans les nuages, ils ont peint des ciels après avoir les observer le nez en l’air dans la cour de récréation, assis devant la mairie une feuille de papier sur les genoux ils ont dessiné les arbres, les lampadaires, les devantures des commerces, la place de leur église. Je leur ai parlé des peintres que j’admire, qui m’inspirent, livres de reproductions, textes en main, nous sommes allé voir des expositions au Musée, je me suis régalé, amusé, instruit, rattrappé au bout de trois ans de bénévolat par le besoin d’argent et la stupidité bureaucrate, empêché d’enseigner plus longtemps parce que personne au grand jamais, a tranché l’inspecteur académique, ne peut se substituer aux instituteurs pour l’heure hebdomadaire d’arts plastiques. Du coup, l’instituteur n’étant pas idiot ni compétent, les enfants n’ont plus dessiné, n’ont plus peint jusqu’à la fin de l’année et certains jours de ciel trop bas je ronge mon frein. Après la rentrée, quand je bavarde avec un parent sur son tracteur, il m’explique avec une petite moue de déception que sa fille ramène maintenant à la maison des coquetiers recouverts de pate à sel sous la direction d’une institutrice. Certes, rien n’est plus beau que les travaux manuels, mais quand même !

C’est Jean Oury qui m’a permis d’entrer en contact avec le centre Antonin Artaud et avec Patrick Chemla, quand je lui ai parlé de l’exposition que je voulais faire, montrer mes travaux qui relèvent de l’art brut alors que j’étais fou, et ceux que je fais aujourd’hui qui relèvent plutôt de l’art contemporain, alors que je suis tiré d’affaire. Je ferai donc cette conférence en pensant à cela qu’il aime parfois à dire dans son séminaire, il faut dire des conneries, c’est très bien, si on ne prend pas le risque de dire des conneries, eh bien on ne parle pas. J’en dirai donc certainement quelques unes, ne m’en tenez pas rigueur.

Au regard de la création, et de la peinture, si on dit qu’il s’agit d’un langage universel, il est anecdotique que Goya soit espagnol, que Dubuffet ait été marchand de vin, qu’Aloïse ait été folle, et que Michel Nedjar, la seule fois où je l’ai rencontré, n’ait pas cessé de manger des cacahuettes. J’ai écrit un petit bouquin il y a six sept ans, sur l’art brut, où je défendais sans nuances ce point de vue, certes un peu excessif pour ne pas dire un peu terroriste, qui a tout de même été celui de Dubuffet quand il a fondé la compagnie de l’art brut. J’en tirais quelques leçons qui ne me paraissent ni excessives ni terroristes. Par exemple, il vaudrait mieux qu’on puisse voir les œuvres brutes dans les mêmes musées que les œuvres culturelles, ça permettrait de tracer des obliques. J’allais jusqu’à affirmer qu’il n’y a pas d’art brut, que ce n’était qu’une méchante invention de Jean Dubuffet. J’ai un peu nuancé mon point de vue, c’est à dire que je me suis posé quelques questions sur l’anecdotique, précisément à propos de l’art brut. Mais d’abord, je reste convaincu qu’il serait préférable pour tout le monde qu’on puisse voir de l’art, sans avoir d’un côté des musées d’art brut, et de l’autre des musées d’art, disons culturel, les passerelles de l’un à l’autre étant nombreuses et nécessaires. Je sais bien que ceux de l’art officiel sont encore sourds le plus souvent à ce genre de musique, et ceux de l’art brut n’ont qu’une peur, c’est qu’on leur marche sur les pieds, ou qu’on les récupère. Pour reprendre le mot du directeur d’une galerie d’art brut à Paris, le dialogue oui, l’anchluss, non. J’appelle donc de mes vœux un tel dialogue, et cela au moment où va s’ouvrir à Villeneuve d’Asq un musée d’art brut à coté d’un musée d’art contemporain. Une salle, une seule, où l’on mettrait en regard même rien qu’une seule œuvre choisie dans chacun des deux musées, ce serait tout de même l’occasion de comprendre de visu de quoi l’art brut retourne, en comprenant aussi quelque chose à l’art officiel. Ce serait le lieu idéal pour se poser de bonnes questions. La folie, la marginalité, le dysfonctionnement nous en apprennent beaucoup sur la raison, sur la normalité, sur un bon fonctionnement, et réciproquement, ça ne me paraît pas totalement stupide de dire quelque chose de ce genre. Mais pour que ce dialogue soit possible, il faut que ceux de l’art brut comme ceux de l’art officiel cessent de se raccrocher à leur idéologie respective comme à une planche de salut.

Je parle des musées, mais il y aurait aussi à dépoussiérer dans les institutions psychiatriques. De par mon expérience de fou, les réticences, les craintes au moment de montrer les travaux des patients, ou même l’interdit qui pèse parfois sur le fait de les acheter, ne facilite pas les choses pour celui qui crée dans les institutions, je parle évidemment des institutions où il y a de la création. La circulation des œuvres se fait tant bien que mal, il est vrai que telle n’est pas la vocation de ces institutions, mais on pourrait peut-être faire autrement. Je pense à l’hôpital de Gugging, en Allemagne, où il semble que l’institution psychiatrique se soit occupé de faciliter la vie et le travail à quelques artistes, des malades qui vendent leurs œuvres sur le marché de l’art. Il faudrait y aller voir de près pour savoir exactement comment ça se passe.

Bon, j’en viens à cet anecdotique, c’est le sujet de l’exposition que vous pouvez voir dans la maison du GEM, du centre Antonin Artaud. En quoi, ce genre, l’art brut, appelons ça ainsi, c’est commode, a quelque chose de spécifique, qu’on puisse caractériser, par quoi, je ne sais pas trop. Je ne veux pas parler à la place des psychiatres, ni des philosophes, je veux seulement essayer de vous raconter avec des mots de peintre et mon expérience de fou, comment s’est fait pour moi le passage d’une création dans des institutions psychiatriques à une création hors institutions. Quand je me suis éloigné des foyers médicaux et autres ateliers thérapeutiques, j’aurais pu m’en tenir à l’art brut, ça me plaisait, ça plaisait, ça se vendait bien. J’aurais réussi sans trop de problèmes artistiques une petite carrière, mais enfin je me suis trouvé aller voir d’un autre côté, du côté de l’art contemporain, sans doute parce que j’ai l’humeur vagabonde. Ne pas céder à la monomanie, ça présente des inconvénients, du coup je n’ai plus intéressé aucune institution d’art, ni brut, ni contemporain, ni quoique ce soit. J’ai seulement intéressé mes amis, et apparemment le centre Antonin Artaud. Je me dis que les amis sont plus importants que de plaire aux institutions.Voilà, aujourdhui, je fait l’hypothèse que s’il y a une différence qui vaut d’être repérée entre la création brute, et l’autre, elle devrait tenir au langage, je veux dire à la fois aux mots qu’on peut mettre sur ces œuvres, et aux idées qui agitent les artistes, qu’ils mettent sur leurs propres œuvres. Pour les premiers, lisons les cahiers de l’art brut, il y du meilleur et du pire, lisons aussi les historiens de l’art, lisons Prinzhorn, Expressions de la Folie, lisons Jean Oury, Création et Schizophrénie, et surtout que chacun mette les mots qu’il a envie de mettre sur les travaux qui lui plaisent, avec un minimum d’exigence et d’imagination. Pour les idées qui agitent les artistes, c’est plus compliqué, personne d’autre n’est dans leur tête, et même si on se trouve à leur écoute, on n’a pas toujours le temps d’articuler leurs mots et leurs images, pour autant qu’ils en fassent ou qu’ils en parlent. Ça demande réflexion. Mais bon, puisque je suis là, je vais essayer de vous en parler en ce qui me concerne. Je simplifie, Jean Oury dit qu’il y a l’instant de voir. En un coup d’œil, le temps que le malade s’installe, un psychiatre doit pouvoir dire, voilà, c’est un schizophrène. Après, évidemment, il faut savoir ce qu’est la schizophrénie. Pour l’art brut, c’est un peu la même chose. On voit un dessin, d’emblée on se dit, c’est très fort, ça a quelque chose de particulier, un truc indéfinissable, c’est de l’art brut. Mais à quoi ça tient ? Ca tient pour moi à ce que ça résiste. Quand je suis allé voir du coté de l’art brut, je donne les dates, c’est plus simple, 1971, toute une année à vouloir rester enfermé dans ma chambre, les rideaux tirés, je dessinais en résistant à quelque chose qui se défaisait sans cesse, ç’aurait pu être du sable qui me glissait entre les doigts. Dessiner me servait aussi à retenir le sable le temps du dessin. A peine fini, ça se défaisait de nouveau, il me fallait aussitôt refaire un dessin. C’était épuisant. A partir de là, de ce qui m’échappe et de cette espèce de fuite en avant, je peux m’interroger en passant sur la boulimie créatrice d’un Picasso, parfois une vraie logorrhée. Dans ses poèmes, Picasso en a toujours écrit, on comprend assez vite par quel procédé stylistique, accumulation des qui, des que, des quoi, les images s’enchaînent aux images sans fin. Mais qu’est-ce qui poussait Picasso à ne jamais s’arrêter ? A quoi résistait-il, à quoi se laissait-il aller ? Bon, on ne le saura peut-être jamais, fermons la parenthèse. Les dessins de fou que je faisais en 1971, sont perdus, il y en a peut-être de semblables qui traînent quelque part à La Borde, où je suis arrivé début 1972, en très mauvais état, il faut le dire, et j’ai continué un temps à les faire dans la solitude de la serre, là-bas. Je voulais dessiner un nu, une femme, toujours la même.Ca tient aussi à une grande envie de dire, mais qui n’aboutit pas, ou qui aboutit mal. A l’époque de ces dessins, très rudimentaires, très violents, je voulais écrire, et tout ce que je pouvais écrire, c’était à longueur de temps, je veux écrire, je veux écrire, je veux écrire, sans pouvoir aller plus loin. Je ne sais plus trop ce que je me racontais en faisant ces dessins, peut-être que dans ma chambre, tout rideaux tirés, en pleine détresse, je ne me racontais rien du tout, en tout cas mon dessin venait aussi à la place de ce que je ne pouvais pas dire ou écrire.

Adolescent, j’avais connu quelque chose qui n’est pas sans rapport avec cet indicible. J’avais pensé inventer un langage de formes. Plutôt que de me colleter avec l’écriture, j’avais décidé qu’une spirale dessinée signifierait « éléphant », je laisse aux spécialistes le soin d’interpréter un tel raccourci. Mais au moins quelque chose était dit. Si on développe un système de ce genre, et si quelque chose se passe mal, un jour, on ne peut plus dire grand chose de sensé, et même très vite on ne dit plus rien du tout, on dessine, quand on peut encore dessiner. Ou alors on appartient à une société où ce genre de système a cours, mais le plus souvent il s’agit d’un code que tout le monde partage. C’est le cas des peintures de rêve des aborigènes australiens. Dans certains travaux d’art brut, personne ne partage le code de l’artiste, mais plutôt ce qu’André Lothe, un peintre graveur du début du 20° siècle, a appelé les invariables de l’art, c’est à dire les qualités picturales proprement dites, qu’il pense universelles. C’est bleu, c’est rouge, c’est beau, c’est fort, mais le sens nous échappe, comme celui d’un message crypté. Si on décrypte, c’est magnifique… quand le dessin est magnifique. On voit bien que ça dit quelque chose, on ne peut pas dire quoi, et même le travail interdit qu’on puisse comprendre ce que ça veut dire. Il n’y a que l’artiste qui le sache, il faut le lui demander. Une remarque encore sur ces dessins, faits à l’encre de chine . Je n’étais pas du tout innocent en ce qui concerne l’art brut. Je connaissais Prinzhorn, j’avais vu l’exposition d’art brut en 1967 au Musée des arts décoratifs, et même si j’étais devenu fou, je voulais aussi m’exprimer de cette façon qui me semblait radicale, rompre avec tout un travail inspiré de Klee, de Kandinsky, de Léger, et désapprendre à dessiner pour inventer mon propre langage. Surtout qu’on ne se méprenne pas. Les créateurs d’art brut aujourd’hui, il y en a, il y en aura, savent très bien pour certains dans quelle domaine ils œuvrent, et ce qu’ils font, pour autant qu’un artiste sache ce qu’il fait. A la Borde je suis resté trois mois. J’y ai écrit un petit spectacle de marionnettes sur ceux qui se taisent et ceux qui parlent. Ca ne devait pas être bien fameux, mais on a fabriqué de grandes marionnettes. Côté peinture, je ne faisais pas grand chose. Je suis revenu à Paris.Et puis rechute, Ca n’allait plus du tout. Je m’adressais à la machine à laver, j’étais incapable de rester seul chez moi, je délirais, je souffrais comme une bête. Retour à La Borde, en 1973, et pendant un an ou deux, après qu’on m’a remis les idées en place, j’ai animé, enfin j’ai dit que j’animais un atelier de marionnettes, puis de mosaïques, et je venais presque tous les week-ends à La Borde, mon voyage en train payé par le club. J’emmenais avec moi un petit texte que j’écrivais à Paris, et que le journal de La Borde publiait. Une écriture assez chaotique, des idées brutes, on peut dire ça, mais au moins j’écrivais. A peu près dans le même temps, j’ai proposé mes services pour illustrer un numéro de Recherches sur La Borde, ça s’appelle Histoires de La Borde, une étude des gens du CERFI. Il y a dedans des dessins à l’encre de chine, et ces petits textes que j’avais écrit, ainsi que d’autres textes repris du journal, écrits par d’autres pensionnaires.Ces travaux méritent que je m’y arrête, ils existent. Au moins on peut en voir les reproductions dans le numéro de Recherches, les originaux sont perdus. J’ai fait les dessins à Paris, parce que j’avais fui La Borde en courant, en catastrophe, fin 1974, pour des tas de raisons, surtout parce que les gens que j’aimais bien, dont un de ceux qui s’occupait de cette histoire de La Borde, n’y allaient plus. En fait, dans les dessins, quelque chose commence à s’articuler de façon visible, intelligible, entre les images et les mots, le sens je crois bien. L’art brut, ce n’est pas l’absence de sens. Pour moi, c’est peut-être le moment où mon travail a été plus brut que jamais. Certains dessins racontent l’expérience de ce théâtre de marionnettes. Je pensais cellule, rythme, barbe, tête, main, groupe, marionnette, tout un horizon de mots que je me répétais tout en travaillant. Ca n’allait pas plus loin. Avec une envie d’ombres portées, une humeur plutôt mélancolique. Enfin, tout en travaillant, j’étais agité par un début de réflexion, quelque chose comme l’origine de la peinture. Aujourd’hui quand j’interviens dans les écoles je raconte souvent la légende de Dibutade qui dessine l’ombre portée de son ami avant qu’il ne parte à la guerre, pour en garder le souvenir, et qui invente ainsi la peinture, une légende que je ne connaissais pas à l’époque. Mais il y a comme ça des idées qui circulent, et qu’on pressent. D’autres dessins racontaient le journal de La Borde, avec un trait satyrique, vaguement caricatural. D’autres encore le travail du balayage, le travail de base de la psychothérapie institutionnelle, surtout pour les stagiaires. A La Borde, pour les stagiaires, c’est bien connu, ça commence par le balayage. Je crois bien que ces travaux relèvent de la catégorie picturale, que j’apellerai, faute de mieux, À côté. Un peu à côté du sens, à côté de La Borde, à côté du CERFI, à côté de mes textes. Ce n’est pas en marge, mais à côté. En marge, on peut noter ce qui concerne le texte, on peut exercer la fonction scribe, dont parle Jean Oury. Je pense aux livres de Marie Depussé sur La Borde, je pense aussi aux livres de Michaux sur son expérience des drogues. En marge de son texte principal, il y a des petits blocs d’écriture qui viennent commenter, reprendre, insister, où vient se déposer le sens comme sur une feuille d’assertion, dont parle Jean Oury, je crois qu’il a été cherché ça chez Peirce. En marge on prend la bonne distance. Au contraire, à côté, toutes les torsions de sens sont possibles, on a les yeux dessus. Voilà les conditions dans laquelle j’ai fait ces dessins. Je restais de longues heures allongé sur un matelas, contre le mur, à mon domicile, et je me racontais ce que faisais mes amis, ailleurs, à côté. Ça s’appelle peut-être de la paranoïa. De temps en temps j’arrivais à sortir dans la rue, à prendre le métro, à aller dessiner mes petits dessins chez les gens du CERFI, et puis je revenais m’allonger contre mon mur. J’exagère un peu, mais ça ressemblait à ça.

Ce que j’essaye de dire, c’est que le lien entre les images et les mots se faisait toujours un peu à côté. Mon dessin veut dire que le théâtre à La Borde est une affaire sérieuse, aussi importante que partout ailleurs, mais on voit un théâtre grotesque, grossier, invraisemblable. Ce n’est pas vraiment un manque de moyen, je savais encore dessiner, même si j’avais déjà un peu désappris, mais c’était plutôt une volonté de rendre compte de mon état, de ma folie. Comment expliquer ça. A la fois emporté malgré moi vers une production brute, et la faisant très volontairement, très consciemment, en sachant ce que je faisais, ce qui était d’autant plus désespérant. J’ai en tête des peintures de Josef Wittlich, des soldats qui chargent, le fusil à la main. Pour moi ça veut dire l’horreur de la guerre, c’est exactement ce que ça veut dire, ça le dit, et pourtant on ne voit que des soldats qui jouent au soldat. C’est un peu comme le vers d’Apollinaire, Dieu que la guerre est jolie, comme si le message et l’image n’étaient pas tout à fait en face, en phase. Sur une route, on jette un pont, mais le pont n’arrive pas tout à fait en face de l’endroit où il devrait normalement arriver. C’est un décalage, et un peu aussi autre chose, disons une torsion du sens. J’ai ce même sentiment devant certains travaux dits culturels. Je crois même que toute une part de l’art figuratif contemporain a cultivé l’à côté du message, ou le message à côté. Je pense à Michel Albérola, à Gérard Garouste aussi. A la télé, au journal télévisé, entre la voix du commentateur et les images, c’est parfois décalé jusqu’à l’absurde, jusqu’à la nausée. La force dans ce genre de travail, les miens, je dis les miens mais je n’en sais rien, vous verrez bien dans l’exposition, en tout cas ceux de Wittlich, de Garouste ou d’Alberola, tient au contraire à ce que le décalage est infime, indécidable, donc d’autant plus fort, d’autant plus troublant. Roger Caillois dit quelque chose d’analogue dans sa définition du fantastique. Un très léger décalage avec le réel. Il a aussi énuméré dans un autre essai toutes les relations qui lui semblaient possibles entre un texte et une image. C’est intéressant, mais un peu carré.

Remarquez, je suis retombé dans le même travers qu’autrefois, je n’ai pas su dire ce qui différencie fondamentalement, essentiellement les travaux de Wittlich de ceux de Garouste, d’Albérola, je me suis contenté de tracer une oblique de l’un aux autres. Comme quoi le naturel revient toujours au galop. Est-ce que par hasard ce ne serait pas tout à fait le même, à côté. A côté pour Wittlich, en marge pour Albérola. Pas sûr. En tout cas même si la peinture de Wittlich est un peu à côté, ça donne un sacré point de vue sur la soldatesque, qui peut encore jouer au soldat même au milieu de l’horreur de la guerre. A ce moment là, les travaux qui relèvent de l’art brut, relèveraient peut-être simplement des conditions matérielles de leur réalisation. Enfermement, misère, solitude, ça joue beaucoup. Un certain goût pour l’inconfort aussi.

Si on met un Wittlich à côté d’un Albérola, pour de bon, en grandeur réelle, histoire de voir comment les mots qui vont sur l’un se portent sur l’autre, on devrait comprendre un peu mieux comment ça marche. Ou bien si on veut faire des rapprochements plus immédiats, mettons à côté l’une de l’autre une peinture de Charbonnier, ce peintre pompier des guerres de Napoléon, et une peinture de Wittlich, je crois que ce serait, efficace, profitable, ça pourrait donner du temps et de l’aide, il en faut pour reconstruire le pont, ou déplacer la route, pour que les images et les mots soient de nouveau en phase, si jamais c’est possible, ou souhaitable, je n’en sais rien. Peut-être qu’on est condamné à toujours faire dire aux images autre chose que ce qu’on voit. Enfin c’est une piste à suivre.

Disons que j’ai mis quinze ans à commencer à aborder le problème un peu sérieusement. Il ne faut jamais désespérer. Et puis comme je suis le plus patient des hommes, évidemment, j’ai pris tout mon temps. Je commence à émerger vraiment vers 1992. Entre temps ce n’est pas brillant. Je passe sur les années de squatt, de misère, j’écrivais mes rêves chaque matin, je dessinais le reste de la journée. Tout est perdu, sans intérêt sans doute. Puis une année de clochardise et l’hôpital psychiatrique, 1982,1986, tuberculose pendant 9 mois, j’ai insisté pour qu’on me donne des antibiotiques, régime sévère, service de choc. Simplement ceci. Dans un service du genre que j’ai subi, je n’ai pas cessé d’aller à l’ergothérapie. En arrivant j’ai fait une petite sculpture, mais le médecin est venu la voir et me voir comme si j’avais été un papillon à épingler dans une boîte à papillons, et j’ai vite cassé ma sculpture. Après j’ai fait des collages, mais je les déchirais au fur et à mesure que je les faisais, de peur qu’on vienne les voir en faisant des remarques idiotes. Et puis j’ai fini par assembler des épingles à linge, par faire des petits tableautins de mosaïque, et le reste qui va avec. Sans parler des attaches de rideau qu’on empile dans des boîtes en plastique, mais là j’ai vraiment pété les plombs. Ceci pour dire que l’ergothérapie, ça dépend beaucoup de ceux qui l’organisent, de l’ambiance, pour parler comme Jean Oury. Enfin, après quatre ans et demi de placement volontaire j’en sors avec l’aide de deux amis que j’ai appelé au secours. Foyer à Paris le soir, atelier thérapeutique et université dans la journée. A l’atelier thérapeutique, on me fiche une paix royale, j’y ai beaucoup travaillé, enfin fait beaucoup de travaux. Et parmi nous, dans l’atelier, un éducateur dessine lui aussi. J’ai le temps de réapprendre à dessiner. Quelque chose se maintient avec des hauts et des bas. Deux foyers, une période d’hospitalisation entre les deux. Quand j’arrive, en 1986, je suis boulimique de création. Après toutes ces années à souffrir de stupidité dans une salle d’ergothérapie d’hôpital, je me jette sur le dessin, sur l’aquarelle, sur l’encre avec un grand appétit. Il y a aussi un four, et un labo photo. Je fais quelques petites sculptures en terre cuite, je prends, je tire et je développe mes photos. Plus tard on a acheté une caméra, et collectivement fait un petit film. Il y a des patients que j’aime bien. Un maçon algérien, qui tricote des costumes en laine de toutes les couleurs, qu’il transporte dans un gros sac, et qui modèle et émaille de magnifiques personnages en céramique. Un jeune peintre, qui écrit aussi des poèmes, très grand, très mince, très silencieux. Une jeune femme qui écrit peut-être, mais qui n’en parle jamais, un jeune homme qui compose des chansons et chante à tue tête les tubes de Claude François. Enfin ça vit à l’époque, je ne sais pas si ça vit, mais ça crée. Je n’ai pas vraiment de recul, et je ne suis pas un spécialiste, pour parler de l’équipe et de qui la dirige, mais à en juger par ce que j’ai fait là-bas, et ce que les autres y ont fait, ça ne devait pas être mal.

Donc je travaille un peu dans toutes les directions, et je recommence à m’intéresser à l’art brut, à ce que ça veut dire. En même temps je poursuis des études de lettres modernes à l’université, je reprends une analyse. Au début c’est laborieux, appliqué. Il me faut imaginer un territoire, parce que j’en ai pas vraiment un à moi, reprendre possession de mes moyens, retrouver la mémoire des travaux passés. Et surtout recommencer à me poser des problèmes proprement picturaux. Je fais tout une série d’aquarelles qui feront l’objet d’une exposition dans une librairie du quartier, voulue et organisée avec le soutien très actif de l’équipe soignante. Les toutes premières, ce sont des œuvres fermées. Je veux dire des dessins aux limites précises qui enferment des surfaces précises, très vivement colorées. Qu’est-ce que je cherche ? Les couleurs changeantes d’une identité sans doute. Etre à la fois étudiant, résident, patient, un peu peintre, un peu photographe, un peu écrivain, ne plus être un fou enfermé dans un asile. Et ça s’ouvre un peu. A partir de photos en noir et blanc que je vais prendre au jardin du Luxembourg, l’ombre portée des chaises et des fauteuils en fer, j’arrive à travailler en réserve, à croiser des rythmes. Ça devient légèrement oblique, transversal, un peu moins monolithique, il commence à y avoir du vide, un espace pour respirer. Mais encore bien peu.

Je me décoince vraiment, en tout cas du point de vue de la création, quand à l’Université j’ai la liberté d’écrire un mémoire de maîtrise sur Henri Michaux, et que je deviens résident d’un foyer où l’on pratique la psychothérapie institutionnelle. Je commence une série de grandes aquarelles où je retrouve sans vraiment bien y penser une idée qui me tenait autrefois très à cœur, mais dont je n’avais su que faire. Celle du mimétisme, telle que l’a formulée Roger Caillois dans son livre sur le mimétisme animal, des idées que Jacques Lacan cite dans son séminaire sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le mimétisme pour moi ne consiste pas à marcher à quatre pattes quand on voit passer un chien, mais à se fondre dans le milieu ambiant, à effacer ses limites sans toutefois les perdre. Le poisson qui prend l’apparence du fond marin sur lequel il passe, ne perd pas ses limites, simplement elles ne sont plus visibles aux prédateurs, et il le sait, enfin il le fait comme exprès. Le mimétisme, ça parle plus au peintre que je suis que le concept d’identification, c’est moins inquiétant. Ça peut rendre compte de ce phénomène, de cette sensation, je suis arbre quand je peins une forêt, herbe quand je regarde mon jardin, crabe ou sable quand je dessine la plage. Évidemment je ne me prends ni pour un crabe, ni pour un arbre, mais quelque chose des limites vient là s’effacer pour un moment, dans l’abîme que creuse toujours le regard, dans notre rapport au monde. Quand je sors de la forêt, ou quand je pose mon pinceau, comme le caméléon qui quitte l’arbre où il se trouvait, je redeviens moi-même, je cesse d’être absorbé par mon modèle, et le caméléon redevient visible. Ca a l’air un peu délirant comme idée, comme sentiment, un peu hystérique, pourquoi pas, mais c’est un sentiment que partagent beaucoup de peintres. J’ai assisté récemment à un débat entre Henri Cueco et un philosophe, à l’occasion d’une exposition et de la parution d’un livre sur les paysages qu’il ne peindra jamais, et j’ai demandé à Henri Cueco s’il se prenait pour une pomme de terre quand il a peint ses patates, il en a peint beaucoup. Il m’a répondu ceci : je crois bien que j’ai déjà eu ce genre d’entretien, il arrive même que la pomme de terre se prenne pour moi. Voilà un dialogue intéressant entre le peintre et son modèle.Je réalise donc toute une série de grandes aquarelles où je redécouvre, pinceau à la main, ce sentiment. J’ai exposé cette série sous le titre Bonshommes Dévolant. J’ai choisi ce titre en référence à Alfred Jarry, qui rapporte le mythe totalement inventé d’hommes dont la tête, qui est attachée par un fil, va chercher ses proies dans le ciel, et qui dévole définitivement, si par malheur le fil vient à se rompre. Dévole est un néologisme qui dit bien de quoi il s’agit. Et puisque j’ai parlé de Cueco au sujet de mes aquarelles, en admettant que ça partait d’un semblable sentiment de mimétisme, en quoi les peintures de Cueco et mes aquarelles sont différentes, toutes considérations de talent mises à part.

Évidemment Cueco travaille à partir d’un modèle qui appartient à une réalité visible. Et pour atteindre au réel, car tel est son propos comme à tout peintre me semble-t-il, il dialogue avec sa patate. Et ce travail patient et méticuleux d’artisan s’inscrit, vous avez peut-être vu le film tiré de son livre, Dialogue avec mon jardinier, dans un dialogue beaucoup plus vaste avec son jardinier précisément, et avec la nature. Mes aquarelles sont faites dans l’urgence, sans être en face d’un modèle de la réalité visible. Je dialogue plutôt avec le grain du papier, avec l’eau, avec l’encre, avec les pigments, dans l’urgence, sans me préoccuper de bien faire, de réussir quoique ce soit, projetant ce que j’ai en tête sur la feuille de papier. Henri Michaux raconte quelque chose de semblable dans Emergences Résurgences, son autobiographie de peintre illustrée de reproductions de ses peintures et de ses encres, que j’étudie à l’époque pour écrire mon mémoire de maîtrise. Je dirais même que c’est en voulant expérimenter les propos de Michaux que j’en viens à réaliser ces aquarelles. En regard du réel, ce ne sont ce pas plus que de belles images, mais faites avec une idée juste en tête, je veux dire une idée qui m’agite et m’agit, qui ne gène personne, avec mon regard intérieur. Celui-là, on l’emmène toujours et partout avec soi. Mais pour qu’une peinture fasse sillon dans le réel, le minimum nécessaire c’est que ce regard intérieur se mêle aussi de rendre compte de la réalité.

Ces aquarelles sont encore des œuvres fermées, aux limites bien définies, avec un horizon encore figé, mais à l’intérieur de ces limites, en deçà d’un horizon qui n’est pas rectiligne, ça se peuple de toute une végétation imaginaire ou réelle, ça s’anime, ça vit. Moi aussi je vis un peu mieux, beaucoup mieux.

Toujours est-il qu’à partir de ces travaux, je quitte l’atelier thérapeutique, et je vais travailler pendant cinq ans 1993-1998 dans l’entrepôt où ils ont été exposé, que je partage avec les bureaux de l’ami qui m’a exposé. Je vais aussi y habiter pendant un certain temps, et y peindre en vue d’une agrégation d’arts plastiques que je prépare à l’université.

En préparant cette agrégation, je m’ennuie ferme, je désespère de la peinture avec des travaux scolaires qui ne me satisfont pas vraiment, mais enfin c’est l’occasion d’expérimenter toutes sortes de techniques, de procédés, de compositions, hélas comme vidés de leur sens, du moins le sens qu’ils véhiculent ne me satisfait pas du tout. Je crois qu’ils sont trop directement l’application des textes théoriques dont on nous gave à l’université à longueur de cours. De toute façon, ce n’est pas à l’université d’art plastique qu’on apprend à peindre, ou à créer, à la rigueur, à l’extrême rigueur, et encore, on apprend à en parler, mais le plus souvent selon la mode intellectuelle du jour. Mais je ne suis plus dans les institutions psychiatriques, et même si je reste assez fou souvent, je côtoie et je rencontre des gens qui n’ont rien à faire avec le milieu psychiatrique, mais plutôt avec l’art, ça me distrait de mes problèmes, ça me reinsère, comme on dit aujourd’hui.

Après deux trois ans de préparation et d’échecs successifs, je cesse de me présenter à ce concours, avec soulagement, et plutôt que d’appliquer des recettes, ou mieux, d’expérimenter à fond une technique abstraite que j’aurais inventée, qui me tiendrait à cœur, ce qui permet parfois de peindre de grandes et belles choses, je décide de me colleter avec le réel, d’abandonner peu à peu, progressivement, une direction relativement abstraite, et surtout je commence à peindre des autoportraits, encouragé dans cette voie par une psychologue du foyer quand j’habitais encore dans ce foyer de psychothérapie institutionnelle. Ce travail sur mon visage, sur mon apparence, je n’ai pas cessé de le faire depuis. Je ne suis pas le seul. Rembrandt, 200 autoportraits, le dernier peint quelques jours avant sa mort, Opalka, tous les jours depuis trente ans, et beaucoup d’autres artistes. Mais je ne suis pas aussi systématique, ni aussi génial, ni même aussi talentueux, je fais au mieux. Je travaille au début dans mon entrepôt, d’après des photomatons que je prends dans le métro. Je travaille à vue d’œil, à main levée, la photographie à côté de ma toile. Je fais aussi des autoportraits dans le miroir d’une psyché qu’on m’a offerte. Une idée me préoccupe, que j’ai trouvée chez le Deleuze de Logique de la sensation, son étude sur la peinture de Francis Bacon. Il parle des différents niveaux de la sensation chez ce peintre. Pour moi, ça signifie très concrètement qu’il faut établir une profondeur dans la peinture, avec différents plans de surfaces, de traits et de couleurs.

En même temps j’essaie d’écrire ce que j’ai vécu à l’hôpital dix ans auparavant, avant de l’oublier. J’ai un principe d’écriture inspiré par l’art de la mémoire, cette partie de la rhétorique ancienne qui permet de mémoriser des milliers de vers, des discours politiques, des traités de philosophie, à une époque où l’imprimerie et le papier n’existent pas. Dans une série de lieux familiers qu’on se représente mentalement, qu’on organise selon un certain ordre, selon un certain parcours, toujours le même, on place des images mentales suffisamment saisissantes pour frapper l’imagination, images qu’on associe aux mots du texte qu’on veut mémoriser. Il suffit de repasser mentalement dans ces lieux, les images apparaissent, et les mots associés aux images. Ainsi donc, je parcours en pensée le trajet que je faisais chaque jour, à longueur de journée, dans mon pavillon d’hôpital, en décrivant ce qui se passe dans chaque lieu. J’écris quelques lignes par jour, difficilement, laborieusement, pendant plusieurs mois, mais ça opère comme une catharsis, ça me permet aussi de commencer à réparer l’espace. Ca le répare si bien que lorsque les circonstances m’obligent à quitter mon entrepôt, je retrouve rapidement un autre local à louer qui me servira d’atelier tout le temps que je vivrai en région parisienne. Nous sommes un petit collectif d’artistes, peintres, sculpteur, musiciens, photographe, costumière, à nous partager une usine désaffectée en banlieue limitrophe de Paris. Je suis presque chez moi, et même si c’est du provisoire ou du précaire, au moins je ne travaille plus sous le regard des autres.

Avant même que je pense à faire publier mon récit sur l’hôpital, j’ai décidé de peindre des toiles en relation avec ce texte sur l’hôpital. Pas tout à fait des illustrations, mais ces fameuses images saisissantes que je garde en souvenir, certaines que j’ai pu raconter dans mon récit. Il s’agit également de les peindre avant de les oublier. Elles seront reproduites en couleur dans un petit livre publié en 1999 par une maison d’édition fondée par des amis. Je dis ça parce que cette première publication contribue de façon notable à mon retour à la raison. Ça me permet aussi de reprendre une activité professionnelle, certes limitée, mais quand même. J’interviens dans les écoles pour les arts plastiques, et je participe comme bénévole à un atelier de peinture dans une institution pour autiste. C’est important parce que ça me confirme dans mon idée que je ne peux pas faire avancer ma peinture sans les mots que je mets dessus ou dedans. Je m’explique. Je remarque que dans cette institution, plus les enfants parlent, on dit enfant, je me demande pourquoi, certains sont presque majeurs, donc mieux ils parlent, mieux ils figurent. Ceux qui parlent bien savent dessiner des personnages, avec une tête, des bras, des jambes, ceux qui ne parlent pas en sont incapables.

Je me mets donc à écrire un petit livre sur l’art brut afin d’y voir plus clair et de défendre un point de vue qui m’est cher.

Il n’y a pas plus de catégorie créateur d’art brut que de catégorie de peintre qui achète le journal le dimanche matin, et s’il en est ainsi, ça me semble logique, cessons de présenter les œuvres de ces artistes dans des ghettos. Je le répète, le fait de ne pas considérer les créations d’art brut comme des travaux qui relèvent avant tout de la folie est au cœur de la réflexion de Jean Dubuffet sur l’art brut dès 1947. Pourtant en 1975, après l’installation des collections de l’art brut à Lausanne, Dubuffet interdit formellement de prêter les oeuvres au moins pendant deux ans. Voici ce qu’il écrit à Michel Thévoz qui se trouve alors à la tête du musée de Lausanne. « Je crains qu’à mêler des œuvres de notre collection à d’autres œuvres qui risquent de ne pas être tout à fait de même nature il ne s’ensuive pour le public un effet d’assimilation qui dénaturerait le lieu propre de L’Art Brut et affaiblirait sa signification et son prestige ». Cette citation se trouve dans un livre de Lucienne Peiry, intitulé L’Art brut, publié chez Flammarion. J’entends dans ces propos l’écho d’un ancien négociant en vins qui sait très bien comment on fait marcher un fonds de commerce, j’entends aussi, évidemment, la très louable et très sage intention de protéger au moins pendant deux ans son invention, son nouveau-né, le temps qu’il ait grandit. Or, aujourd’hui le nouveau-né est devenu adulte, et si un tel lieu existe, celui de l’art brut, on n’a plus besoin de l’enfermer derrière des barrières de précautions, de le garder dans une couveuse, sans pour autant abandonner toute vigilance. Le laisser vivre parmi le reste de la création, au même titre que n’importe quelle autre création, permettra de voir un peu mieux à quoi ressemble ce territoire, ou cette absence de territoire. Je défends ce point de vue avec un excès qui me paraît nécessaire à l’époque, non pas tant pour convaincre les institutions de tous genres artistiques, je ne suis pas optimiste à ce point, mais pour mon propre usage. Le bénéfice le plus immédiat de ce texte c’est que je ne me sens plus trop retenu par mes basques vis à vis de l’art brut, et que je m’engage sur un autre chemin dont j’ignore tout à fait ce qu’il sera, non sans essayer de rester fidèle à la force et à l’authenticité de l’art brut, et de ceux qui le font.

De 2001 à 2005, c’est à dire très récemment, cet effort pour atteindre au réel, c’est comme ça que je pense mon travail, que je le sens, cette ambition que je poursuis à travers une peinture figurative qui va tourner en permanence autour de l’autoportrait puis autour du portrait, passe pour moi par un nombrilisme assez farouche. D’abord une série de peinture à la laque industrielle peintes d’après des polaroids où je déforme mon visage en triturant mes traits de façon clownesque, en me photographiant de l’autre main. Je veux m’interroger sur les surfaces, sur l’apparence, sur la peau, le plus profond comme chacun le sait, et avouer à ma façon comment la main peut triturer des chairs pour le seul plaisir de la forme, du toucher. En même temps je retrouve des problèmes formels qui ne cessent d’intéresser les peintres, décaler la couleur du dessin, leur rendre une certaine autonomie, faire intervenir le vide, le blanc de la toile. A un moment où je cesse plutôt de l’être, je peins des autoportraits morcelés, tachés, troués, sans pour autant qu’il soit impossible d’y trouver une unité, j’essaie même de faire en sorte que le regard recompose toujours cette unité, qu’elle s’impose de façon évidente par un contour très découpé et un fond de couleur uni, sans l’ombre d’une matière, un véritable à plat.Je pousse même la logique du nombrilisme encore plus loin quand je m’installe en Normandie en 2003 ou 2004. Peu de temps après mon arrivée, je fais des autoportraits nus, voulant peindre des nus d’après un modèle, et comme je suis un modèle toujours disponible, que je n’ai pas besoin de le payer pour qu’il pose, je me prends moi-même pour modèle. Dürer a déjà fait cela dans un dessin à l’encre de chine. Mais surtout je m’intéresse de près à cela auquel je reste infiniment sensible, on peut voir de soi sans miroir, les mains, les pieds, le torse, jamais le dos, ni le visage, ni les yeux. Je peins donc des bouts de mon propre corps habillé tandis que je travaille ou nu avant de m’habiller. En même temps j’essaye de réfléchir à ce que peut être une métaphore en peinture. C’est à dire peindre un corps nu comme des collines, un visage comme un paysage. Francis Bacon dans entretiens avec David Sylvester explique qu’il a beaucoup réfléchi sur la texture de la peau des rhinocéros pour peindre la peau humaine.

En outre il me semble que ce nombrilisme radical, me peindre comme vu de l’intérieur, comme si mes yeux étaient des objectifs qui enregistrent ce que je vois de moi, auquel le plus souvent on ne fait pas attention, me permet de retrouver le chemin d’un narcissisme comme il faut, qu’il me permet de commencer une série de portraits d’amis et d’amies peints d’après les photos que je prends d’eux et d’elles quand je fais un court séjour chaque mois à Paris. Sans ce passage par un nombrilisme excessif, je n’aurais peut-être pas osé peindre un autre regard que le mien, et affronter pour de bon le réel. J’entends par réel, un horizon à atteindre, qui recule sans cesse devant moi.Pendant cette période où les choses se consolident vraiment, j’ai l’impression de mener une recherche qui articule le sens sans trop de décalage, ni trop de torsion, du moins je le crois, enfin vous verrez bien.

Avant d’arrêter, je veux encore pointer deux trois faits très concrets, qui me semblent significatifs dans ce retour à la raison. Je parlais du mimétisme. Il faut de l’espace, un environnement convenable, des entours plaisants, pour se sentir arbre, herbe, nuage, crabe, pour donner libre cours à ce sentiment du mimétisme, ou à cette hystérie, très douce, s’il s’agit de ça. Le hasard fait que j’achète une ruine au bord de la mer, en Normandie, en 1993, avec les trois sous que j’ai économisés lorsque j’ai habité dans un premier foyer, au sortir de l’hôpital. J’ai pu avec le temps me reconstruire une petite maison et un petit atelier. Un endroit d’où l’on ne me fichera pas à la porte. Cette maison est pour moi très importante. L’autre point qui mérite d’être signalé, c’est que je m’achète un épiscope pour mon atelier en Normandie, en me souvenant des conseils d’un infirmier, qui est également peintre, avec qui j’ai des relations très amicales. L’épiscope est un appareil qui permet de projeter une photo sur n’importe quelle surface pour la reproduire. Cet épiscope change considérablement l’esprit et les conditions de ma recherche. Pour le comprendre il faut se dire qu’en quelques années, avec l’introduction de nouveaux moyens optiques de reproduction, en particulier le verre quadrillé, la lentille miroir, la chambre claire, la peinture des débuts de la Renaissance Italienne, une peinture encore très liée aux primitifs italiens, deviendra une peinture extrêmement sophistiquée, capable d’une exacte reproduction de la réalité. Il en va de même pour la renaissance en Flandres. C’est peu connu, souvent considéré par les historiens de l’art comme une vaste fumisterie, mais David Hockney, un peintre qui sait de quoi il cause, a écrit un beau livre, très documenté, et pour moi très convaincant sur ce sujet. Je crois que ça s’appelle, Secrets de l’Art. Toujours est-il que cet épiscope me facilite le travail, me permet de me poser exclusivement les problèmes de la peinture, de ne plus m’encombrer des problèmes de ressemblance et autres. On sait bien que les peintres figuratifs d’aujourd’hui utilisent souvent des photos et des appareils de projection. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, ni que je m’en servirai toujours, je pense que ça m’a offert une liberté de mouvements, que ça m’a permis de passer plus facilement d’une production brute à une production tournée vers l’art contemporain, que ça m’a permis de me poser le problème du réel dans les termes qui me conviennent. Il s’agit de mettre entre l’œil du peintre, son tableau et la réalité visible de son modèle un intermédiaire optique qui modifie sa relation au réel comme on dit aujourd’hui. Si on pense que la schizophrénie, comme le dit Jean Oury, c’est être écorché vif, en prise directe et de façon insoutenable avec le réel, un tel appareil de reproduction peut devenir un outil intéressant. C’est grace à cet épiscope que j’ai pu faire en 2005 ces autoportraits dans le miroir d’un bol de café, des travaux qui rendent compte de ma mélancolie, et qui la mette en déroute pour de bon, enfin ne jurons de rien. Je laisse les Lacaniens incorrigibles y voir quelque chose du stade du miroir, je vais plutôt vous dire ce qu’il en est pour moi. Le plus simple, le plus économique est de citer dans un manuscrit en cours le passage qui concerne ces travaux.

Au plus profond de la mélancolie, alors que plus rien n’est possible, je me raccroche au peu qui résiste, ce temps d’isolement qui se répète chaque matin de cette lente descente en moi-même, cette absence pendant laquelle j’interroge mes états d’âme, mon humeur du jour en me regardant dans mon bol de café jusqu’à ce qu’Odile se lève et me rejoigne, essaie en vain de me ramener à la surface. En m’excusant, accablé par mon impuissance, je me découvre une si sale tête que ma journée se trouve gachée d’avance. Pourtant, me dis-je, un miroir noir, de la même couleur que mes idées, m’instruira sur ma peine mieux qu’un miroir ordinaire, saura changer ma tristesse en gaieté.

Or, je voudrais bien photographier une configuration de ce genre pour la peindre avant que ça ne tourne mal, retenir cette bulle afin qu’elle ne m’éclate pas au visage, fixer ce face à face pour m’assurer de sa réalité d’abord, ensuite pour plus de vérité, mais ça ne va pas de soi. En plaçant un objectif au dessus de ma tête, mon crâne cache le bol, du même coup mon reflet dans le bol, mon objectif ne voit que le rond clair de ma calvitie.

Je tourne, retourne le problème dans tous les sens sans lui trouver de solution, et les choses allant mieux pour moi, j’oublie ce projet.

Il n’y a pas si longtemps, heureux de vivre à la campagne, d’être libéré du poids de la mélancolie, en rêvassant à partir du désordre qui s’accumule sur ma table, c’est criant, comment n’y ai-je pas pensé avant, le bol de café jouant le rôle d’un miroir, il suffit que je me penche sur mon bol, que je place un objectif en face de moi sous l’angle de vue convenable pour que mon appareil enregistre mon reflet dans une petite mare de café, mes deux mains autour, renouant ainsi avec un de mes thèmes préférés, le visage et la main, mieux même, associant l’image du visage dans le miroir et la présence des deux mains, renouvelant le dialogue, combien efficace, du miroir et de la réalité.

En outre, je me rends compte qu’en me peignant dans une situation dont l’évidence échappe le plus souvent à l’attention de celui qui boit un bol de café, j’invite le spectateur à prendre ma place pour s’amuser de la petite fiction que je lui soumets. Il en va ainsi de toute peinture, celui qui la regarde adopte le regard du peintre, mais ici, de la façon dont je donne à voir mon tableau, le spectateur ne peut ignorer qu’il se trouve à la place d’un autre. En l’occurrence cet autre est un Narcisse ordinaire qui se regarde dans un bol de café, la scène a lieu sur n’importe quelle table de cuisine, le miroir n’est pas fixé au mur mais posé sur une toile cirée.

Il y a dans la maison du GEM, une pièce où sont accrochés quelques uns de ces travaux. Certains voient dans ces peintures un astronaute dans son scaphandre. Voilà qui me rappelle un jeu que je faisais quand j’étais enfant. Le soir, dans mon lit, avant de m’endormir, je dessinais un cube au trait, et je l’imaginais vu de dessous, puis vu de dessus, et cela jusqu’à ce qu’un des deux points de vue s’impose. C’est un peu la même chose avec ces peintures. Selon que l’on perçoit le lieu où apparaît mon visage comme un creux, on pense reflet dans un bol de café, si on le perçoit comme une sphère, on pense astronaute dans son scaphandre. Voilà donc où j’en suis aujourd’hui, qui est déjà derrière moi, mais je souhaite creuser cette question du miroir et de la réalité, et revenir vers la question de l’ombre portée.

Parce que j’ai la manie de comparer, de rapprocher, j’ai pris l’habitude d’associer dans le même travail deux types de réflexion. Je voulais peindre des paysages, en particulier des marines. Je ne savais pas par quel bout les commencer, ça s’est fait par le biais de l’ombre portée. J’ai pensé aux peintures de Gaspard Friedrich, ce peintre romantique allemand qui peint des personnages comme perdus dans un immense paysage, et j’ai tout de suite vu mon ombre portée devant moi. L’image dans le miroir et l’ombre portée sont deux objets virtuels, fascinants pour un peintre. Pour finir, je voudrais vous raconter une anecdote, un petit événement qui a sans doute décidé de la suite de mon histoire. Ca devait être en 91 ou 92. Je travaillais et j’habitais dans cet entrepôt dont je vous ai parlé. Je venais juste de quitter le foyer de post-cure. Ca ne se passait pas toujours bien entre moi et mon propriétaire, cet ami qui avait exposé mes Bonshommes Dévolants, qui me louait une partie des locaux, utilisant l’autre partie comme siège de sa société. J’étais encore très angoissé, je délirais parfois, j’étais très seul, même esseulé. Un jour, pris d’un coup de folie, furieux contre lui, contre moi, j’ai jeté à la poubelle tous les travaux que j’avais fait précédemment dans l’atelier thérapeutique. Une voisine qui passait par là, par stupidité ou grâce à une connaissance approfondie de la psychologie, mais j’en doute, s’est précipitée dans notre entrepôt en hurlant qu’il était inadmissible de faire déborder les poubelles comme ça, qu’il fallait que ça change tout de suite, que ça ne se reproduise plus jamais. Je suis donc allé reprendre mes travaux dans la poubelle pour qu’elle arrête de crier et je les ai gardé. Ces travaux précisément à partir desquels j’ai pu poursuivre mon chemin, y réfléchir documents à l’appui, que j’ai consulté de temps en temps, qui m’auraient affreusement manqué si je les avait perdus, et que je peux vous montrer aujourd’hui. Donc je me dis que ce retour à la raison est dû à beaucoup de choses, à beaucoup de gens, mais aussi pour beaucoup au hasard. Ce jour là, j’aurais aussi bien pu recevoir une tuile sur la tête, c’est une des formes les plus banales du hasard, mais voilà, ce fut une voisine fâchée et pas commode qui passait par là, et qui a trouvé sur son chemin cette poubelle pour mon plus grand bonheur, pour mon salut peut-être.Enfin pour faire une belle conclusion, c’est toujours idiot de conclure, mais je vais y sacrifier, je me demande si je ne pourrais pas changer de pli. Plutôt que de partir de l’art brut comme du cœur de la création, c’est un fantasme que Prinzhorn a inauguré, que Dubuffet a contribué à répandre, je ne devrais pas aussi bien partir de la création la plus reconnue, la plus géniale et pourtant la moins, disons, folle, bien que les artistes cultivent précisément leur part de folie dans leur création, pour transférer ces idées dans la sphère de l’art brut. Ca m’est arrivé à l’occasion, par exemple m’interroger sur la peinture de Miro pour aller vers celle de Wolflï, et voir dans l’une comme dans l’autre avant tout un vocabulaire de signes, un langage de formes.

Je remercie Sarah Dwalington, madame Moinat, et Yannick Bezin, qui m’invitent à vous parler ici, et à vous présenter mes travaux. Je vous propose quelques commentaires sur mon travail et quelques thèmes de réflexion à propos de l’art brut et de la peinture contemporaine, qui me tiennent à cœur l’un et l’autre, le premier, l’art brut parce que je l’ai rencontré quand j’avais vingt ans, parce que j’ai connu ensuite des épisodes psychotiques, des hospitalisations, la seconde, la peinture contemporaine, parce que je travaille depuis quinze ans en dehors de toute institution, et parce que mon travail s’inscrit aujourd’hui dans ce qu’on appelle désormais la peinture contemporaine. Ce que vous pouvez voir dans la galerie du Lycée Léonard de Vinci, c’est une partie de la collection de mon ami Jean-Paul Kitchener, présent ici, qui suit et soutient mon travail depuis 1990. A cette époque je suis psychiatrisé jusqu’au cou, mon travail relève, ou s’inspire de l’art brut, on dira l’un ou l’autre selon le point de vue adopté, celui du créateur, ou celui du spectateur.

Alors, qu’est-ce que l’art brut ?

C’est une catégorie, un genre artistique inventé par Jean Dubuffet, en 1945, qui désigne, je cite Jean Dubuffet : « des productions de toute espèce — dessins, peintures, broderies, figures modelées ou sculptées, etc — présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible débitrices de l’art coutumier et des poncifs culturels, et ayant pour auteurs des personnes obscures, étrangères aux milieux artistiques professionnels », autrement dit, selon le conservateur qui ouvre le musée de l’art brut à Lausanne, en 1977, Michel Thévoz, fidèle à l’esprit et à la lettre des écrits de Dubuffet, l’art brut est celui des individus qui ont échappé au conditionnement culturel et au conformisme social, qu’ils soient pensionnaires des hôpitaux psychiatriques, détenus, solitaires, inadaptés, marginaux. Ces auteurs ont produit pour eux-mêmes, en dehors du système des beaux-arts, des œuvres originales par leur conception, leurs sujets, leurs procédés d’éxécution, sans allégeance aucune à la tradition ou à la mode.

Jean Dubuffet, à partir de sa définition, n’aura de cesse jusqu’à sa mort, en 1985, de collectionner, de défendre, de promouvoir des œuvres d’art brut, issues tout d’abord de collections de psychiatres français, suisses et allemands, puis d’achats et de dons tous azimuths. Il s’emploiera continuellement à les présenter, et confiera finalement à la ville de Lausanne la collection qu’il a patiemment rassemblée pendant trente ans, en fondant le musée de l’art brut, le premier du genre, mais en prenant toujours bien soin de séparer théoriquement et pratiquement l’art brut de l’art qu’on voit dans les musées des Beaux-Arts, comme le Louvre, le Musée d’art moderne, ou les galeries contemporaines de Beaubourg, par exemple.

Le mérite incontestable de Jean Dubuffet est d’avoir découvert et d’avoir fait connaître des artistes qui sans lui seraient restés dans l’ombre, ou inconnus, dont les œuvres auraient peut-être été oubliées, détruites, ou perdues, d’avoir entraîné dans cette magnifique aventure des collectionneurs, des conservateurs, des historiens d’art, des critiques, et des artistes, dont il a constamment encouragé le travail, mais son tort, ou son excès, à mon avis, c’est d’avoir tracé une ligne infranchissable entre l’art brut et l’art culturel, enfermant l’art brut et certains artistes dans un ghetto, en particulier dans le musée d’art brut à Lausanne, un ghetto d’où ces oeuvres et ces artistes sortent aujourd’hui, peu à peu, non sans résistances, non sans mal.

Il y a maintenant dix ans, j’ai écrit un petit pamphlet contre cet état de choses, une critique qui s’appuyait sur des considérations théoriques. Je contestais la validité des critères qu’on avance d’habitude pour définir l’art brut, pour le distinguer de l’art dit culturel. Vous entendez bien dans le propos de Michel Thévoz, l’art brut est le fait d’individus ayant échappé au conditionnement culturel et au conformisme social, qu’il s’applique aussi à beaucoup de grands peintres, présentés dans les musées les plus prestigieux, je pense en vrac à Michel-Ange, à Goya, à Manet, à Picasso, à Francis Bacon, à Andy Warhol, à Joseph Beuys, à tant d’autres, qui ont travaillé et vécu hors des normes sociales habituelles, hors de la tradition et du conformisme. Il restait seulement des critères proposés par Jean Dubuffet le fait que les créateurs d’art brut n’ont pas de liens avec les milieux artistiques, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, il y a maintenant un marché pour l’art brut, ses créateurs bénéficient le plus souvent de la vente de leurs travaux, quand ils n’en vivent pas entièrement. J’en concluais hativement que l’art brut n’existe pas en soi, que c’est une pure invention de Jean Dubuffet, une invention qui n’a pas de réalité, et j’ajoutais qu’elle avait été utile en son temps, mais qu’elle portait aujourd’hui préjudice à la diffusion et à la connaissance de ces productions. Celui qui pense, comme moi, que l’art brut doit entrer au musée parce qu’il fait partie de l’art en général est pour Michel Thévoz, et les gardiens du temple, un ennemi de l’intérieur, qui voudrait, écrivait Michel Thévoz, normaliser l’art brut, mais c’est simplement supposer que l’art des musées est toujours et nécessairement celui de la norme. C’est un argument que je conteste, les musées possèdent, encouragent, présentent des œuvres normatives, certes, mais aussi beaucoup d’œuvres hors normes, subversives, singulières, révolutionnaires, et en théorie il n’y a pas plus de différence et de frontières entre une œuvre d’art brut et une œuvre culturelle qu’entre une peinture de Michel-Ange et une peinture de Francis Bacon.

Mais je suis plus nuancé maintenant. En effet, il y a des travaux artistiques dont on peut dire au premier coup d’œil qu’ils ne sont pas comme les autres, de la même façon qu’il y a des gens dont les psychiatres peuvent dire, après un long diagnostic, ou au premier coup d’œil, voilà ce sont des schizophrènes. Mais dans l’un et l’autre cas, une fois qu’on a dit ça, on n’est pas vraiment plus avancé qu’avant, car personne ne peut dire en quoi une œuvre d’art brut se distingue fondamentalement des oeuvres plus facilement et plus confortablement ouvertes sur les autres, ni en quoi un schizophrène se distingue fondamentalement des gens considérés comme normaux, de sorte que de telles considérations justifient seulement qu’on leur porte plus d’attention, plus de soin qu’aux autres, parce qu’on sait qu’ils sont plus fragiles, plus menacés, plus en danger, ça ne justifie certainement pas qu’on enferme les œuvres dans une catégorie étroite et un musée spécialisé, d’où il ne sortiront plus, ou qu’on enferme les schizophrènes pour de longues années ou même pour une vie entière dans des diagnostics étroits, répressifs, et dans des hôpitaux psychiatriques, plus tristes, plus sévères qu’une prison, plus pénibles parfois.

Pour avoir connu personnellement cette psychiatrie carcérale, je peux témoigner qu’elle ne m’a guéri en rien, qu’elle ne m’a pas permis de créer. Les choses ont commencé à aller mieux le jour où j’ai cessé d’être enfermé, où j’ai retrouvé un minimum de liberté de mouvements, après avoir quitté un pavillon sinistre, souvent fermé à double tour. Ceci n’est pas sans rapport avec l’art. L’art brut est né dans des hôpitaux fermés comme tous les hôpitaux à l’époque, mais dont les médecins étaient humains, plus gentils qu’ailleurs, plus ouverts à la culture et aux beaux-arts, sans doute plus intelligents, et il s’épanouit aujourd’hui dans les institutions psychiatriques qui ne traitent pas les fous comme des demeurés, des sous-hommes, des délinquants, des gens irrécupérables, il fleurit dans des institutions dirigées par des médecins et des équipes soignantes qui accordent aux fous leur liberté de mouvements, des responsabilités, le droit à l’autonomie, parfois même le droit à la folie.

Il est bon de rappeler qu’en dehors de cas très rares, très spécifiques, à compter sur les doigts d’une main, priver quelqu’un de liberté, l’enfermer entre quatre murs, ou dans le jugement qu’on porte sur lui, n’a jamais fait aucun bien à personne, n’a jamais guéri personne. C’est pourquoi il y a aujourd’hui un mouvement parmi des conservateurs, des collectionneurs, des artistes, pour penser autrement les choses, pour sortir l’art brut du ghetto où l’avait enfermé Jean Dubuffet, pour son bien croyait-il, pour le mettre en sécurité, à l’abri des agressions et du mépris général. Il n’avait pas complètement tort, il aura fallu presque un siècle pour que ces travaux singuliers, difficiles, exigeants, obtiennent la considération et le respect, la reconnaissance officielle qu’ils méritent, mais il est clair qu’il faut tirer aujourd’hui toutes les conséquences d’un constat : une œuvre d’art brut, une sculpture africaine, une céramique pré-colombienne, une peinture préhistorique, un dessin cubiste, une installation contemporaine, ne tirent pas leur grandeur d’être brute, africaine, mexicaine, préhistorique, cubiste ou contemporaine, mais d’une qualité artistique, au caractère universel, qu’on est bien en peine de définir exactement, et dont on n’a pas fini de parler.

Ceux d’entre vous qui seraient allés à Bruxelles, au début de l’année, auraient pu voir au Musée d’art brut de cette ville, Art et Marges, une exposition qui associe vingt œuvres brutes, c’est à dire réalisées le plus souvent dans des institutions, et vingt œuvres venues de vingt musées des beaux-arts de Belgique, qui les met en regard, en relation, deux par deux, comme certains musées français ont mis autrefois en regard, en relation, Matisse et Picasso, le Titien et Véronèse. A Bruxelles, dans certains cas, les artistes qui sont montrés côte à côte, travaillant en institution psychiatrique et travaillant dans leur propre atelier, se connaissent, ont parfois travaillé à une réalisation commune, dans d’autres cas c’est la rencontre des deux œuvres qui est productrice d’effets de sens, en dehors de l’intention des créateurs, par la volonté et le désir de la conservatrice de ce musée.

Bien sûr, on peut contester ces mises en parallèles volontaristes, voire autoritaires, parce que rien ni personne n’est parfait, parce qu’il vaut mieux les réaliser par soi-même, à l’intérieur de son propre musée imaginaire, au hasard des rencontres et des visites dans les musées ou dans les ateliers, mais une telle exposition a le mérite de sortir enfin l’art brut de son ghetto, d’affirmer fortement l’égalité absolu des deux sortes d’œuvres, celles qui sont réalisés en institution et celle de créateurs qui appartiennent au milieu artistique ordinaire. C’est un premier pas pour considérer toutes les intéractions qui ont toujours existé entre l’art dit brut et l’art culturel à une époque donnée, car il n’y a pas une étanchéité parfaite entre les institutions psychiatriques les plus carcérales et le reste du monde, que dire alors des institutions ouvertes sur le monde. C’est aussi un pas important pour une meilleure connaissance de la spécificité de l’art brut et de l’art culturel, car c’est en comparant des choses différentes qu’on en sait plus sur elles, et pour comparer des œuvres d’art le plus simple est de les présenter côte à côte. Vous auriez donc pu voir à Bruxelles, sans trop de discours, que rien ne distingue fondamentalement l’art brut des autres créations, que l’opinion des précurseurs de l’art brut, opinion relayée par Jean Dubuffet, qui place les créateurs bruts au cœur même de la création, bien plus près de l’essentiel que les artistes professionnels, prétenduement déformés par la culture et par la tradition, on a donc pu voir que cette opinion n’est qu’un fantasme de militant, commode en son temps pour mettre en avant ces travaux, les valoriser, leur donner l’éclairage qu’ils méritaient, mais qu’il n’a aucune justification, de même que le fantasme presque opposé, l’art brut n’a rien à voir avec le génie parce qu’il reste cantonné dans une prison mentale, figé dans une posture maladive, parce qu’il ne se construit pas contre la grande tradition picturale, est une opinion erronée, facile pour ne pas se poser de bonnes questions sur l’art, sur les artistes, sur la création, pour se croire supérieur aux autres du fait de son savoir et de sa culture, c’était le point de vue d’André Malraux.

Il aurait fallu passer beaucoup plus de temps que je ne l’ai fait à Bruxelles devant ces couples d’oeuvres pour en tirer des considérations utiles ou pertinentes, mais je reste sous le choc de la rencontre des personnalités, de la rencontre des univers artistiques, de la rencontre des démarches, comme on dit aujourd’hui, avec le sentiment que quelque chose s’est produit qui sera bénéfique à l’art brut et à l’art dit culturel, un événement sur lequel il sera difficile de revenir, quoi qu’on pense de ce genre de confrontations. Les gens normaux ont tout à gagner à fréquenter les fous, pour autant qu’ils ne cèdent pas à la complaisance ou à la condescendance envers les fous, comme les fous ont tout intérêt à fréquenter les gens dits normaux, pour autant qu’ils ne s’imaginent pas qu’ils ont cessé d’être fous par le simple fait de cette fréquentation. Dans certaines société les fous sont pris en charge par la communauté et vivent en liberté. Lisez l’Histoire de la Folie de Michel Foucault, en France on ne commence à enfermer les fous qu’à partir du 17° et du 18° siècle. De toutes façons, complaisance, ou illusions, il vaut mieux que les fous et les gens normaux ne s’ignorent pas, connaissent et reconnaissent leurs mérites respectifs, comme il vaut mieux exposer l’art, qui est toujours hors normes s’il est digne de ce nom, sans maintenir systématiquement des frontières ou des murs entre les différents genres, entre les différentes origines, entre les différentes époques.